Partie 1 : Routages OSPF et RIP

Exercice 1: Sujet 0-A 2024

Cet exercice porte sur l’architecture matérielle, les réseaux, les routeurs et les protocoles de routage.

On considère un réseau local N1 constitué de trois ordinateurs M1, M2, M3 et dont les adresses IP sont les suivantes :

- M1 : 192.168.1.1/24 ;

- M2 : 192.168.1.2/24 ;

- M3 : 192.168.2.3/24.

Depuis l’ordinateur M1, un utilisateur exécute la commande ping vers l’ordinateur M3 comme suit :

util@M1 ~ % ping 192.168.2.3

PING 192.168.2.3 (192.168.2.3): 56 data bytes

Hôte inaccessible

- Expliquer le résultat obtenu lors de l’utilisation de la commande ping (on part du principe que la connexion physique entre les machines est fonctionnelle).

On ajoute un routeur R1 au réseau N1 :

“Un routeur moderne se présente comme un boîtier regroupant carte mère, microprocesseur, ROM, RAM ainsi que les ressources réseaux nécessaires (Wi-Fi, Ethernet…). On peut donc le voir comme un ordinateur minimal dédié, dont le système d’exploitation peut être un Linux allégé. De même, tout ordinateur disposant des interfaces adéquates (au minimum deux, souvent Ethernet) peut faire office de routeur s’il est correctement configuré (certaines distributions Linux minimales spécialisent la machine dans cette fonction).”

Source : Wikipédia, article “Routeur”

- Définir l’acronyme RAM.

- Expliquer le terme Linux.

- Expliquer pourquoi il est nécessaire d’avoir “au minimum deux” interfaces réseau dans un routeur.

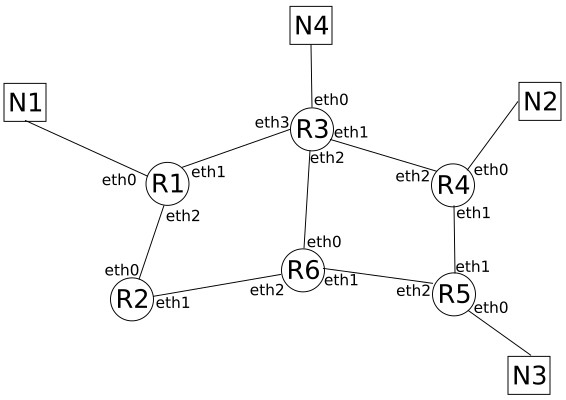

Le réseau N1 est maintenant relié à d’autres réseaux locaux (N2, N3, N4) par l’intermédiaire d’une série de routeurs (R1, R2, R3, R4, R5, R6) :

Figure 1. Schéma du réseau

- Attribuer une adresse IP valide à l’interface eth0 du routeur R1 sachant que l’adresse réseau du réseau N1 est 192.168.1.0.

Dans un premier temps, on utilise le protocole de routage RIP (Routing Information Protocol). On rappelle que dans ce protocole, la métrique de la table de routage correspond au nombre de routeurs à traverser pour atteindre la destination.

La table de routage du routeur R1 est donnée dans le tableau suivant :

Table de routage du routeur R1 |

||

destination |

interface de sortie |

métrique |

N1 |

eth0 |

0 |

N2 |

eth1 |

2 |

N2 |

eth2 |

4 |

N3 |

eth1 |

3 |

N3 |

eth2 |

3 |

N4 |

eth1 |

1 |

N4 |

eth2 |

3 |

- Déterminer le chemin parcouru par un paquet de données pour aller d’une machine appartenant au réseau N1 à une machine appartenant au réseau N2.

Le routeur R3 tombe en panne. Après quelques minutes, la table de routage de R1 est modifiée afin de tenir compte de cette panne.

- Dresser la table de routage du routeur R1 suite à la panne du routeur R3.

Le routeur R3 est de nouveau fonctionnel.

Dans la suite de cet exercice, on utilise le protocole de routage OSPF (Open Shortest Path First). On rappelle que dans ce protocole, la métrique de la table de routage correspond à la somme des coûts :

coût = 108/ d où d est la bande passante d’une liaison en bit/s.

Le réseau est constitué de 3 types de liaison de communication :

- Fibre avec un débit de 1 Gbit/s ;

- Fast-Ethernet avec un débit de 100 Mbit/s ;

- Ethernet avec un débit de 10 Mbit/s.

- Calculer le coût de chacune de ces liaisons de communication. La table de routage du routeur R1 est donnée dans le tableau suivant :

Table de routage du routeur R1 |

||

destination |

interface de sortie |

métrique |

N1 |

eth0 |

0 |

N2 |

eth1 |

10,1 |

N2 |

eth2 |

1,3 |

N3 |

eth1 |

11,3 |

N3 |

eth2 |

0,3 |

N4 |

eth1 |

10 |

N4 |

eth2 |

1,2 |

D’autre part, le type des différentes liaisons inter-routeurs sont les suivantes :

- R1 - R2 : Fibre ;

- R1 - R3 : Ethernet ;

- R2 - R6 : INCONNU ;

- R3 - R6 : Fast-Ethernet ;

- R3 - R4 : Fibre ;

- R4 - R5 : Fast-Ethernet ;

- R5 - R6 : Fibre.

- Déduire de la table de routage de R1 et du schéma du réseau le type de la liaison inter-routeur R2 - R6.

Des travaux d’amélioration ont été réalisés sur ce réseau : la liaison inter-routeur R1- R3 est désormais de type Fibre.

- Modifier la table de routage de R1 en tenant compte de cette amélioration.

On ajoute un réseau local N5 et un routeur R7 au réseau étudié ci-dessus. Le routeur R7 possède trois interfaces réseaux eth0, eth1 et eth2. eth0 est directement relié au réseau local N5. eth1 et eth2 sont reliés à d’autres routeurs (ces liaisons inter-routeur sont de type Fibre).

Les deux tableaux suivants présentent un extrait des tables de routage des routeurs R1 et R3 :

Extrait table de routage du routeur R1 |

||

destination |

interface de sortie |

métrique |

… |

… |

… |

N5 |

eth1 |

1,2 |

N5 |

eth2 |

0,2 |

Extrait table de routage du routeur R3 |

||

destination |

interface de sortie |

métrique |

… |

… |

… |

N5 |

eth1 |

1,3 |

N5 |

eth2 |

1,1 |

N5 |

eth3 |

0,3 |

- Recopier et compléter le schéma du réseau (Figure. 1) en ajoutant le routeur R7 et le réseau local N5.

Exercice 2

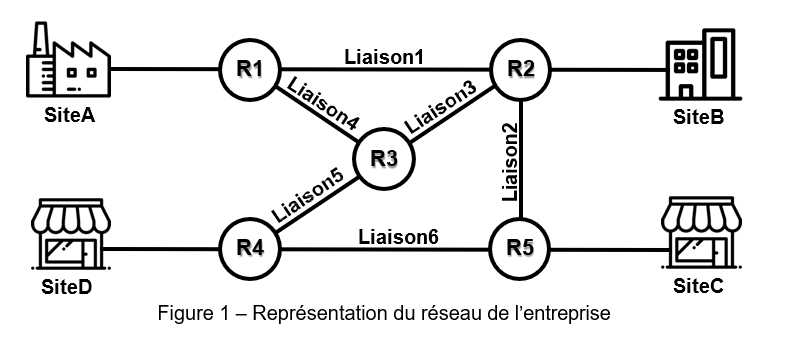

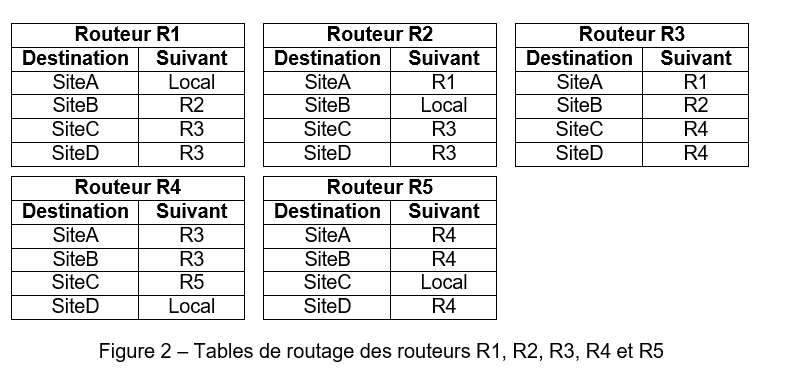

Le réseau d’une entreprise dispose de quatre sites (SiteA, SiteB, SiteC et SiteD) et de cinq routeurs (R1, R2, R3, R4 et R5). La figure 1 en donne une représentation

- Justifier brièvement que ce réseau sera encore fonctionnel même si l’une des liaisons (Liaison1, Liaison2, …, Liaison6) est coupée.

- Dans un premier temps, les tables de routage des routeurs sont configurées manuellement (voir figure 2). Indiquer le chemin suivi par les paquets lorsqu’une information est envoyée de SiteB à SiteC.

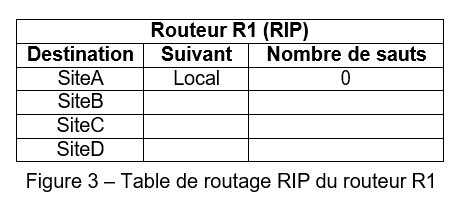

Pour le protocole RIP, le chemin est construit de façon à minimiser le nombre de routeurs traversés.

Recopier et compléter la table de routage RIP du routeur R1 (voir figure 3).

- La liaison Liaison2 a un débit très inférieur aux autres liaisons. Expliquer pourquoi le choix du protocole RIP n’est pas judicieux.

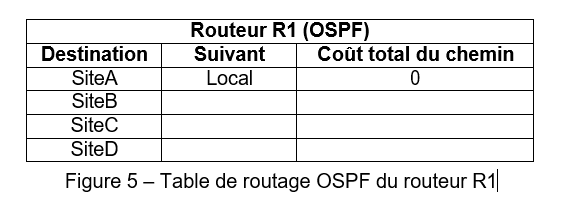

- On considère maintenant que les tables de routage sont configurées en utilisant le protocole OSPF.

Pour le protocole OSPF, le chemin est construit de façon à minimiser le coût. Le coût d’un chemin est la somme des coûts des liaisons à parcourir. Pour une liaison, la relation entre le coût (sans unité) et le débit D (en bit/s) est donnée ici par la relation : coût = 1010 / D

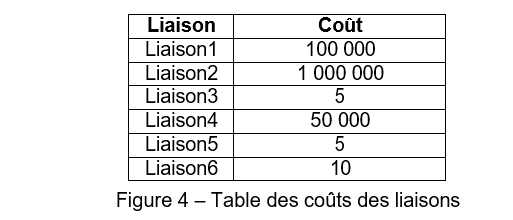

Par convention, le coût d’une liaison directe entre un routeur et un site est 0. On donne le coût des liaisons dans la figure 4.

- Indiquer la liaison dont le débit est le plus faible.

- Donner la liste des quatre chemins possibles pour aller de SiteA à SiteC sans utiliser deux fois le même routeur et calculer le coût de chacun de ces chemins.

- Recopier et compléter la table de routage OSPF du routeur R1 (voir figure 5).

Exercice 3

ARPANET, partie ouest représentée sur la figure 1, est le premier réseau à transfert de paquets de données conçu aux États-Unis.

En 1971, ce réseau contenait 23 nœuds dont 8 dans la partie ouest :

Figure 1. ARPANET en 1971, partie ouest. |

SRI : Stanford Research Institute AMES : Ames Research (NASA) UCSB : Université de Santa Barbara UCLA : Université de Los Angeles STANFORD : Université, Silicon Valley RAND : Research And Development SDC : System Development Corporation (Santa Monica) UTAH : Université de Salt Lake City |

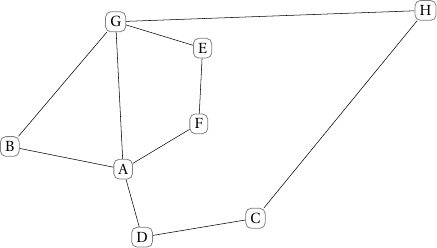

On schématise ce réseau par un ensemble de routeurs (appelés A, B, C, D, E, F, G et H) chacun associé directement à un réseau du même nom :

Figure 2. Schématisation du réseau.

On s’intéresse au protocole RIP, qui minimise le nombre de sauts entre routeurs.

Si on l’applique au nœud A de la figure 2, on obtient la table de coûts suivante :

Nœud A |

|

Destination |

Coût |

B |

1 |

C |

2 |

D |

1 |

E |

2 |

F |

1 |

G |

1 |

H |

2 |

- Écrire la table des coûts des nœuds B et F.

- En appliquant le protocole RIP, donner tous les chemins possibles d’un paquet de données partant du nœud F à destination du nœud H.

- L’armée ajoute le nœud Z correspondant sur le réseau. Sa table de coûts est la suivante :

Nœud Z |

|

Destination |

Coût |

A |

3 |

B |

3 |

C |

1 |

D |

2 |

E |

3 |

F |

4 |

G |

2 |

H |

1 |

Tracer le réseau en ajoutant ce nœud Z pour qu’il respecte cette table de routage.

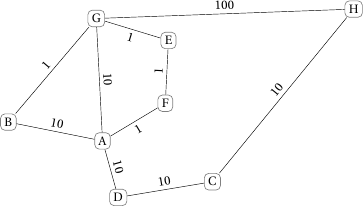

- On utilise maintenant le protocole OSPF qui minimise la somme des coûts de la transmission entre deux nœuds.

Le réseau avec les coûts est illustré par la figure 3 :

Figure 3. Réseau avec coûts.

Avec le protocole OSPF, donner en justifiant le chemin pris par un paquet d’origine B à destination du nœud H.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor